Tous les articles par Boris

Bonnes vacances

06/01/25 – Mairie 1&7 – 61 La Canebière

Le consentement

Océane PÉRONA – Sociologie

En France une écrasante majorité des plaintes pour violences sexuelles ou conjugales est classée sans suite.

Des plaintes classées sans suite pour « manque de preuves »

Entre 2012 et 2021 les taux de classement sans suite des plaintes par le parquet ont été considérables avec 86% pour les violences sexuelles et 72% pour les violences conjugales selon une étude de l’Institut des politiques publiques publiée le 3 avril dernier. Océane Perona est maîtresse de conférences en sociologie à Aix-Marseille Université. Sa thèse de doctorat consacrée à la place du consentement dans les enquêtes policières pour viol a été récompensée en 2018 par le Prix Gabriel Tarde de l’Association Française de Criminologie

____

Océane Perona est maîtresse de conférences en sociologie à Aix-Marseille Université. Sa thèse de doctorat, consacrée à la place du consentement dans les enquêtes policières pour viol, a été récompensée en 2018 par le Prix Gabriel Tarde de l’Association Française de Criminologie

09/12/24 – Mairie 1&7 – 61 La Canebière

L’énergie, fragile trait d’union entre biodiversité, écosystèmes et climat

Nicolas Montès– Écologie

L’énergie, fragile trait d’union entre biodiversité, écosystèmes et climat

L’énergie est le moteur fondamental des écosystèmes : elle circule, se transforme et connecte la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes et le climat. Par la photosynthèse, les plantes captent l’énergie solaire et fixent le carbone pour produire de la biomasse. Cette énergie momentanément immobilisée dans la biomasse circule ensuite jusqu’aux animaux le long des réseaux trophiques. Ces flux énergétiques sont le résultat d’interactions complexes entre espèces, qui assurent les différents services écosystémiques essentiels à notre survie : approvisionnement (nourriture, eau, énergie,…), régulation (climat, érosion, ravageurs,…), maintien (sols, cycle de l’eau et des nutriments,…). Mais ce triptyque —biodiversité, écosystèmes, climat — repose sur des relations de dépendances réciproques dont l’énergie est le vecteur principal, ce qui rend les écosystèmes particulièrement vulnérables aux perturbations climatiques d’origine anthropique, dont les effets se font déjà sentir.

Nicolas Montès

Enseignant, chercheur, Maître de Conférences

Laboratoire LPED (Laboratoire Population Environnement Développement) Aix-Marseille Université

Rentrée 2024-2025

Quel monde voulons-nous ?

« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde y parviennent »

Henry Dunant

S’agit-il de cette folie illustrée par l’arcane du Mat, le Fou du Tarot de Marseille, impétueux et irrationnel, souvent lucide et courageux, marchant d’un pas décidé vers l’inconnu, vers son avenir, vers l’inéluctable, vers un monde nécessaire, inévitable, inexorable ?

Face à l’accroissement révoltant des inégalités avec leur cortège de misère et de souffrance, la multiplication des conflits armés de haute intensité, la résurgence d’actes terroristes un peu partout sur la planète… nous pouvons détourner le regard, croire que nous ne sommes pas concernés.

Voulons-nous vraiment un nouveau monde ? Sommes-nous assez fous pour vouloir un monde libre, un monde de confiance, un monde sans inégalités, un monde sans violences, un monde écologique, pour soi et pour tous, à transmettre aux générations futures ?

Nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans l’histoire, en tant qu’individu. Nous avons même la responsabilité, en tant qu’être humain, de ce monde et le devoir citoyen d’agir. Le vieux monde doit disparaître, ne laissons pas ceux qui ont peur de le perdre défendre ses vestiges pourrissants.

Comment pouvons-nous agir face à l’actualité sportive, politique, à ce qui s’impose à nous, qui nous tombe dessus, dont nous sommes spectateurs tolérants ou impuissants. 0ù est notre actualité, le moment où chacun se sent acteur.

La nécessité de « l’agir » dans l’actualité reste nécessairement fondamentale. Il nous faut retrouver l’agir, retrouver notre capacité d’influer sur l’actualité. Nous ne pouvons pas seulement subir, subir l’actualité des autres. Il nous faut agir, individuellement et collectivement, produire notre actualité, puiser dans nos ressources, puiser dans nos possibles. Ne pas les laisser virtuels. Ne pas souffrir de ce que nous n’avons pas su réaliser, mais agir, réaliser quelque chose, agir non seulement dans l’actualité, mais sur l’actualité.

Comment, me direz-vous, pouvons-nous intervenir dans l’actualité du monde ? Quels possibles devons-nous actualiser pour résister à ce qui semble s’imposer à nous aujourd’hui, le retour de l’actualité du pire, le retour de l’actualité de la guerre ? Comment pouvons-nous agir pour actualiser d’autres possibles ? Il faut puiser dans les virtualités que nous avons, dans les forces que désigne ce mot de « virtualité », ne pas attendre que les possibilités logiques, dans le ciel des possibles, se réalisent toutes seules.

L’actualité dépend de notre décision individuelle d’être acteur, du collectif de notre perception, de notre compréhension, des informations qui nous innondent. Oui, nous pouvons agir pour le meilleur de l’actualité qui ne se fera pas sans nous.

Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, dans le respect des différences et des croyances de chacun.

Le monde doit se faire avec nous, pour nous !

L’Université Populaire de Marseille-Métropole est impatiente de vous accueillir, pour tenter ensemble de changer le monde.

Jean-Pierre BRUNDU

Président fondateur

15/01/24 – Mairie 1&7 – 61 La Canebière

Soigner avec des virus ?

Mireille ANSALDI – Sciences

Les virus ne sont pas tous nos ennemis ! En particulier, les virus qui infectent les bactéries, appelés bactériophages, sont présents dans tous les biotopes ou environnements et peuvent nous aider à combattre les infections d’origines bactériennes, c’est la thérapie phagique utilisée et documentée dès les années 1920 en France. Cependant, la découverte de la pénicilline et la révolution des antibiotiques dans le traitement des infections bactérienne, a totalement occulté la thérapie phagique dans les pays occidentaux.

Cette approche thérapeutique est d’autant plus intéressante dans le contexte actuel où les bactéries résistantes aux antibiotiques sont de plus en plus répandues et difficiles à traiter. Depuis leur découverte il y a plus de 100 ans les bactériophages n’ont pas fini de livrer tous leurs secrets. La compréhension des mécanismes de propagation des épidémies virales chez les bactéries apporte des informations sur les épidémies en général ainsi que des pistes pour optimiser les traitements contre les infections bactériennes.

Mireille Ansaldi est directrice de recherche CNRS au Laboratoire de Chimie Bactérienne (CNRS-Aix Marseille Université) et anime une équipe de recherche qui s’intéresse à différents aspects de la biologie des bactériophages tels que leur contribution à l’évolution des génomes et à l’adaptation des bactéries ou les mécanismes de détournement des machineries cellulaires à leur profit. Elle est membre fondatrice du réseau de recherches sur les bactériophages Phages.fr.

06/05/23 – Faculté de droit et de science politique– 110 La Canebière

Quel avenir pour la presse ?

Rencontre avec les prix Albert-Londres – Journalisme

Marseille est la seule ville au monde, dont 6 journalistes ont reçu le Prix Albert-Londres. C’est aussi la Place Albert-Londres, où depuis la terrasse d’un café face à la mer, on voit partir les bateaux pour toutes les destinations vers le sud.

Depuis sa création, l’Université Populaire de Marseille-Métropole s’applique à montrer les domaines d’excellence de Marseille, à promouvoir ses enseignants et ses laboratoires de recherche.

Albert Londres avait décrit Marseille comme “la porte de l’Orient“, où, depuis la terrasse d’un café, on pouvait voir défiler le monde entier.

Marseille c’est aussi un carrefour de l’information, la seule ville à avoir 6 journalistes distingués par le Prix Albert Londres.

Un après-midi avec les prix Albert-Londres de Marseille

20230503_Invitation_Conf.Presse_Albert Londres.odt

À l’initiative de l’Université Populaire Marseille-Métropole et en partenariat avec la Mairie des 1er et 7ème arrondissements, une table ronde est organisée le samedi 6 mai 2023 et réunit pour la première fois, les 6 journalistes marseillais distingués par le Prix Albert Londres :

1974 – FRANÇOIS MISSEN – LE PROVENÇAL : “La guerre en Irlande du Nord“

2010 – JEAN-ROBERT VIALLET : “LA MISE À MORT DU TRAVAIL“

2012 – ALICE ODIOT avec Audrey GALLET : “ZAMBIE, À QUI PROFITE LE CUIVRE ?“

2014 – PHILIPPE PUJOL LA MARSEILLAISE : “QUARTIERS SHIT“

2016 – SOPHIE NIVELLE-CARDINALE – Etienne HUVER : “DISPARUS, GUERRE INVISIBLE DE SYRIE“

2019 – MARLÈNE RABAUD : “CONGO LUCHA, LUTTE POUR LE CHANGEMENT“

Quel avenir pour la presse ?

Rencontre avec les prix Albert-Londres – Journalisme

23/01/23 – 61 La Canebière

Liberté et propriété

Alain TRANNOY – Économie

Depuis la Révolution Française, la liberté signifie aussi la liberté de posséder et donc de posséder la terre et le bâti. La Révolution Française a ainsi sanctifié la notion de propriété privée qui est gravée dans le marbre dans la constitution. Pourtant, la propriété privée du sol ne va pas de soi parce que c’est une ressource naturelle. Alors que la terre urbaine est très chère et représente 1/3 de la richesse nationale, son appropriation privée soulève un certain nombre de difficultés qui seront développées dans l’exposé

Alain Trannoy Directeur d’étude à l ‘École des hautes études en sciences sociales (EHESS) Docteur d’État en Économie Président de l’Association Française de Sciences Économiques (AFSE) 2015-2016 Directeur de l’AMSE (Aix-Marseille School of Economics) 2011-2017 Membre du Conseil d’analyse économique (CAE) 2012-2016

16/01/23 – 130 av du Prado

La Révolution, un vent de libertés

Xavier GOSSET – Histoire

Si la Révolution de 1789 apparait encore pour certains journaux et politiques comme une période de violences et d’atteintes aux libertés, elle reste avant tout pour des millions de Françaises et de Français de cette décennie, une formidable expérience de revendications et de pratiques autour de la Liberté. 1789 est d’ailleurs l’an I de la Liberté.

De récentes créations culturelles viennent rappeler ce vent de libertés qui souffle sur la France à partir de 1789.

Xavier Gosset. Professeur agrégé d’histoire. Enseigne au Lycée Saint Charles à Marseille.

09/01/23 – 61 La Canebière

Qu’attendre de la prison ?

Rosmini, Tefas, Rajel – Philosophie

Depuis 2015, les Philosophes Publics ont régulièrement animé des ateliers réflexifs en prison, tout d’abord auprès de détenus (femmes, hommes, mineurs), puis de surveillants et, depuis peu, en réunissant ces deux types de publics. Cette expérience collective, particulièrement riche et intense, a bien sûr suscitée au sein du collectif de nombreux questionnements. Ces derniers portent notamment sur les finalités qu’on peut attribuer à la prison, tant du point de vue de l’individu incarcéré que de la société toute entière. Plus nous intervenons en détention, et plus les attentes envers cette institution nous semblent discutables, incertaines, voire contradictoires. Par ailleurs, se demander ce qu’on peut « attendre de la prison », c’est aussi s’interroger sur ses nécessaires transformations. Rappelons que la France a été condamnée plusieurs fois par les instances européennes en raison de l’état de ses établissements pénitentiaires, et que la plupart des personnes qui y séjournent en sortent dans une situation (sociale, psychologique, etc.) pire que lorsqu’ils y entrent.

+++

Ce débat sera animé par deux membres du collectif et par quelqu’un qui a connu l’incarcération, et qui en est sorti profondément transformé. Son témoignage, ainsi que les retours d’expériences des ateliers philosophiques organisés aux Baumettes et à l’Établissement Pénitentiaire des Mineurs, serviront de point de départ à la discussion.

Redwane Rajel a découvert le théâtre en prison , ce lui à donné l’occasion de jouer 3 fois au festival In d’Avignon dans des pièces mises en scène par Olivier Py , et de devenir comédien professionnel grâce au célèbre auteur et metteur en scène Joel Pommerat à sa sortie de prison.

Christian Tefas. Professeur de philosophie et de yoga, Membre du collectif les philosophes publics.

Marc Rosmini. Professeur de philosophie. Membre du collectif les philosophes publics.

15/11/21 – 61 la Canebière

Les socialismes et l’idée de changement au XIXème siècle

Stéphane Rio – Histoire

Changer de bases :

Le socialisme et l’idée de changement au XIXème siècle :

Le XIXème est un siècle de révolutions. Révolution des moyens de production avec la montée en puissance du capitalisme. Révolution du travail avec la naissance de la classe ouvrière concentrée dans les usines. Révolution de la pensée avec notamment la naissance du socialisme s’attachant à comprendre et dénoncer les positions de classes et l’exploitation des travailleuses et des travailleurs.

Tous ces changements font naître d’intenses débats au sein du mouvement ouvrier naissant. Quelles sont les conséquences de ce nouveau monde ? La technologie amènera-t-elle progrès ou aliénation ? Est-il possible de construire une société sur de nouvelles bases ?

Agrégé d’histoire

Professeur d’histoire et géographie à Marseille

08/11/21

Esquisse d’un libéralisme soutenable

Claude Gamel – Économie

Claude Gamel, Professeur des Universités, Professeur d’économie à Aix-Marseille université (AMU) et membre du laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST), il consacre ses recherches aux théories de la justice sociale et à leurs applications (protection sociale, éducation, droit, fiscalité).

Prix « Grammaticakis-Neumann » de l’Académie des sciences morales et politiques (quai Conti) pour son ouvrage “Esquisse d’un libéralisme soutenable” publié chez les presses Universitaires de France, collection Génération Libre.

TRAVAUX ET PUBLICATIONS (1980-2021)

Ouvrages individuels

2021, Esquisse d’un libéralisme soutenable. Travail, capacités, revenu de base, P.U.F., collection « Génération Libre » (préface de G. Koenig),

Esquisse d’un libéralisme soutenable.

Philosophie mal connue en France et souvent caricaturée, le libéralisme prend pourtant tout son sens par intégration de ses dimensions politique et économique. Un libéralisme socialement soutenable est alors possible, avec comme principe directeur la dispersion maximale du pouvoir. Si l’«ordre social spontané » de Hayek en est la toile de fond, les «principes de justice » de Rawls fournissent, une fois remaniés, les trois axes prioritaires d’une régulation moderne : travail choisi, capacités enrichies, revenu universel de base. En plaçant la pensée française au cœur des réflexions sur le libéralisme, en l’appliquant aux dossiers contemporains des données personnelles ou de l’environnement, Claude Gamel rend possible le renouvellement des débats et des politiques. C’est un véritable programme d’action qu’il propose, détaillant entre autres les modalités d’un contrat de travail unique, la nécessité de mieux partager les profits des entreprises ou encore la mise en œuvre progressive d’un revenu universel de base.

En mêlant culture philosophique et savoir économique, Claude Gamel nous livre ici le fruit d’une vie de réflexions, qui pourra servir de guide à de nouvelles générations d’intellectuels au service de la liberté.

25/10/21

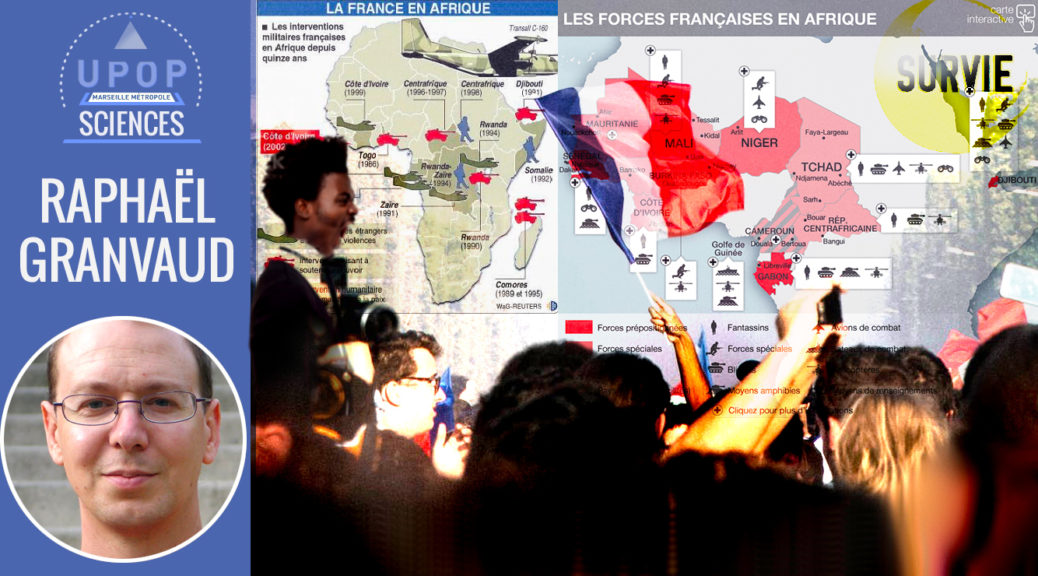

La politique militaire de la france en Afrique a-t-elle changé ?

Raphaël Granvaud – Géopolitique

Membre de l’association Survie, est également l’un des rédacteurs de Billets d’Afrique, bulletin mensuel sur les avatars de la politique africaine de la France.

Auteurs de plusieurs livres chez Agone.

Depuis maintenant presque 10 ans, la France mène au Sahel une « guerre contre le terrorisme ». L’opération Barkhane, en volume et en durée, est la plus importante intervention militaire française à l’étranger depuis la guerre d’Algérie. En juin, le président Macron a annoncé sa fin « dans sa forme actuelle ». Qu’en sera-t-il réellement ?

Depuis les indépendances, la France n’a jamais cessé de maintenir une présence militaire dans ses anciennes colonies africaines : coopération, bases militaires, opérations extérieures… Les justifications, les modalités juridiques et les discours tenus sur cette ingérence militaire ont évolué au fil du temps.

Mais la politique militaire de la France en Afrique a-t-elle changé de nature ?

Pourtant la situation dans les pays concernés ne cesse de se dégrader, à commencer par le Mali. Tout laisse malheureusement penser que loin d’être la solution, l’intervention militaire française est une partie du problème.

https://survie.org/billets-d-afrique/2021/308-juin-2021/article/les-sauveurs-de-l-afrique

18/10/21

Petite et grande histoire de l’environnement

Claire weill – Sciences

Physicienne, normalienne et ingénieure générale des ponts, Claire Weill travaille à l’INRA, aujourd’hui INRAE, depuis 2013. Elle a été au centre de l’organisation de la conférence « Notre avenir commun face au changement climatique », qui a mobilisé les scientifiques à Paris en amont de la COP21. Claire Weill est engagée depuis trente ans dans un dialogue entre les scientifiques, les citoyens et les décideurs. Dans un ouvrage publié en février dernier, elle dresse une fresque du mouvement environnementaliste, en suivant la trace de l’une de ses grandes figures, Konrad von Moltke.

Petite et grande histoire de l’environnement

Citoyen du monde, passeur, penseur et stratège, Konrad von Moltke s’est trouvé à la croisée de toutes les forces qui ont forgé l’histoire de l’environnement. Le combat acharné qu’il a mené, au sein et à la lisière des institutions, a contribué à tracer et à faire bouger les lignes d’une gouvernance européenne, puis mondiale en faveur du développement durable. Ce pionnier a notamment joué un rôle majeur dans l’inscription du principe de précaution dans le traité de Maastricht. Son histoire et ses engagements nous entraînent dans une visite des lieux et des mouvements qui ont rendu la cause environnementaliste incontournable partout sur le globe.

11/10/21

UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE ?

BERNARD TABUTEAU – ÉCONOMIE

Société des architectes

L’analyse des crises sanitaire et économique met à l’ordre du jour la nécessité d’une double transition écologique et sociale. Sa réussite implique des politiques monétaire et budgétaire en rupture avec les orientations passées tant au niveau France qu’à celui de l’Union Européenne. La politique monétaire de taux d’intérêt bas et la politique budgétaire de soutien à l’investissement doivent être considérées comme complémentaires.

La conclusion et le début de mise en oeuvre des plans de relance européen et français marquent-elles un tournant par rapport aux orientations des politiques économiques suivies ces dernières années ? Comment apprécier la question de la dette publique eu égard à l’objectif de double transition écologique et sociale ?

Docteur en économie, administrateur INSEE. Chercheur en sciences sociales, ancien secrétaire général du CEREQ, Bernard Tabuteau a enseigné à l’Université d Aix-Marseille.

PENDANT LE CONFINEMENT

On ne sait pas tout…

Changement de format

A la suite du confinement de ce début novembre, l’UPOP a anticipé et adapté ses activités. Pendant cette période les conférences de l’Université Populaire de Marseille-Métropole seront accessibles librement en visioconférence.

Guettez le lien Zoom ! sur vos mails, Facebook et upop.info

Les lundis à 18h30 > ON NE SAIT PAS TOUT…

Le déroulé de la visioconférence

Après votre connexion à la visioconférence (cf notice ci-dessous), vous rejoignez la réunion.

Au début de l’intervention vos micros seront automatiquement coupés pour la présentation, puis ils seront ré-ouverts pour le débat.

Vous pouvez choisir de n’activer ni l’audio ni la vidéo si vous n’avez pas envie d’apparaître à l’écran et dans les vidéos en différé.

CONNEXION AUX VISIOCONFÉRENCES DE L’UPOP

Application Zoom

2 Cliquez sur le lien reçu ou présent sur Fb ou upop.info

3 Validez l’application Zoom sur votre ordinateur (optionnel)

4 Rejoindre la réunion en cliquant sur le bouton

5 Rejoindre l’audio de la réunion pour pouvoir intervenir en 2e partie